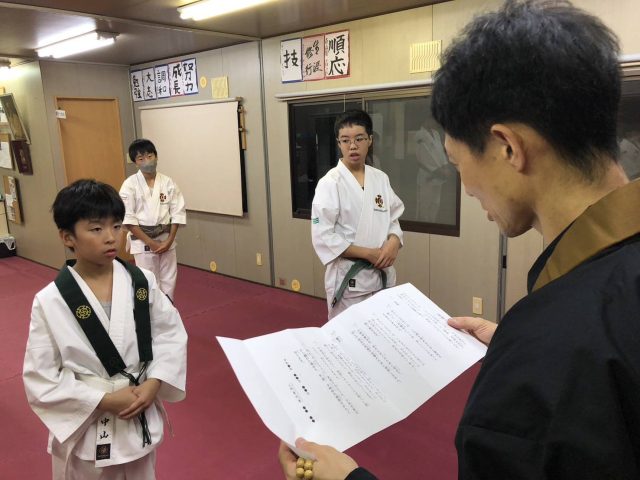

約1年ぶりとなる入門式

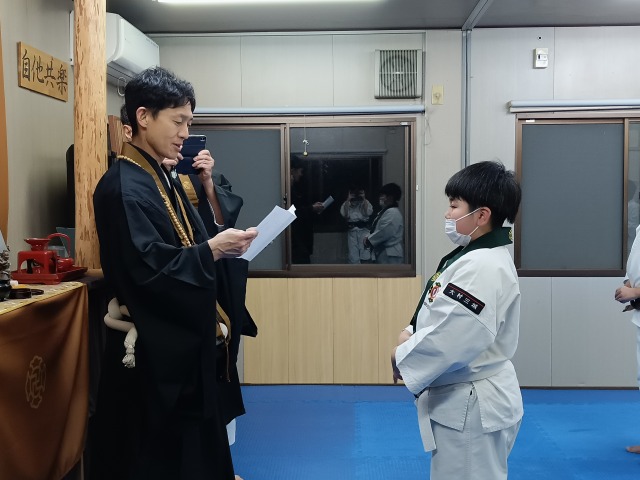

令和7年4月26日(土)大村三城道院において令和7年4月度の入門式を執り行いました。実に1年ぶりとなる新入門に参加者一同、嬉しいの一言。参加者全員が微笑ましい表情を浮かべていたのが印象的でした。

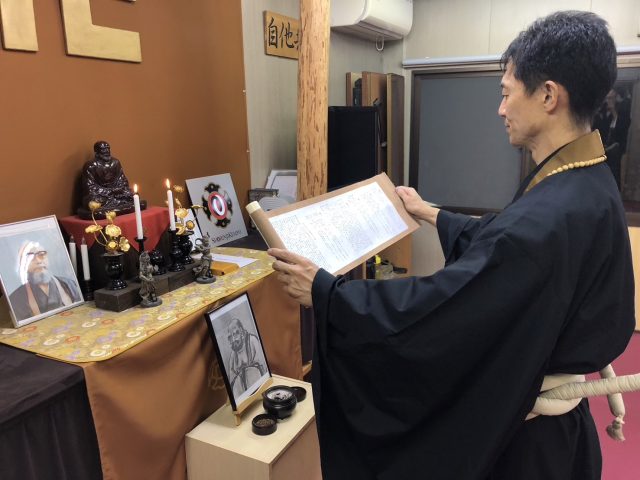

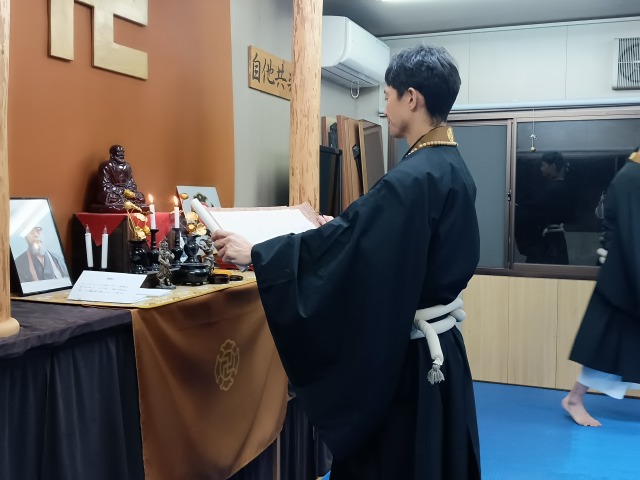

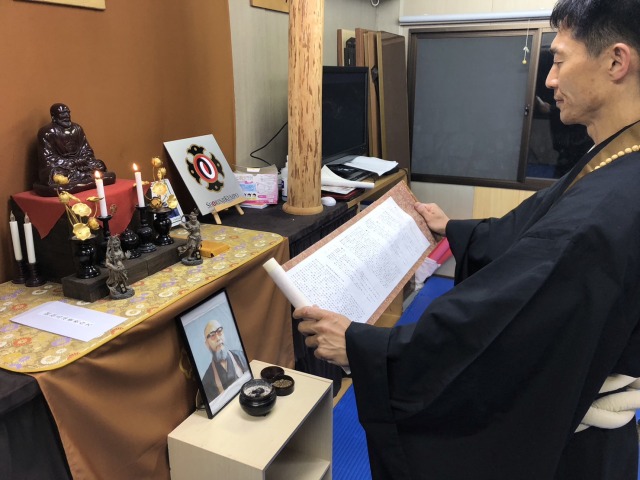

表白文奉読・・・

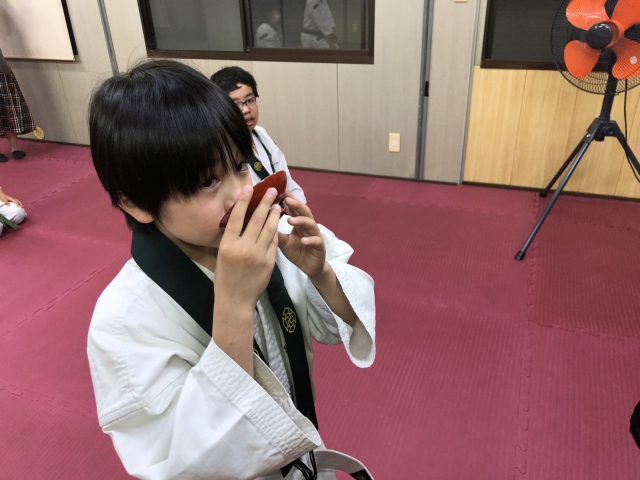

新入門のあおいくんは、同じ学校の友達もなく、まだ道場で仲のいいお友達と呼べる子もいない中で、とても心が繊細なため、人前でお話をすることが難しいようです。式に際して、あらかじめ表白文のここを読めるかな、とのいきなりの注文に目から光るものが・・・。でも声を震わせながら読みの練習を始めたあおいくん。お、これならいけそう!チャレンジしてもらおう、と本番でもお願いして読んでもらいました。本番も目を潤ませながら小さく震える声で、でもしっかりと最後まで読み通すことができました。また一つ課題をクリアしたことを同席したお母さんと一緒に喜びました。

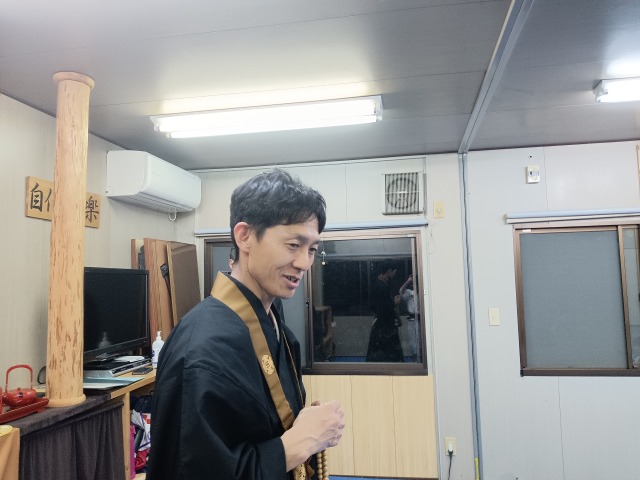

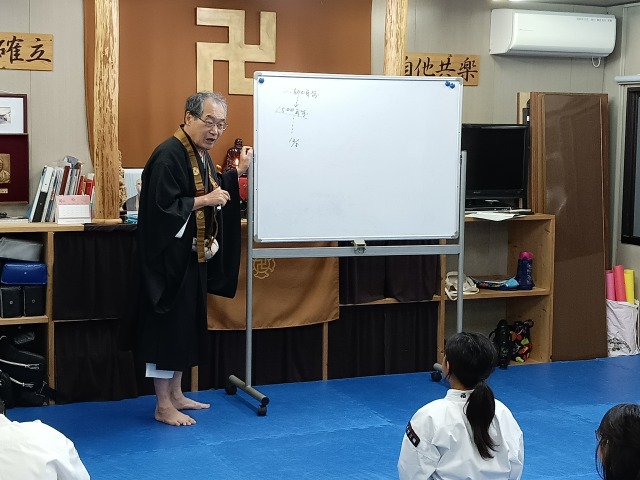

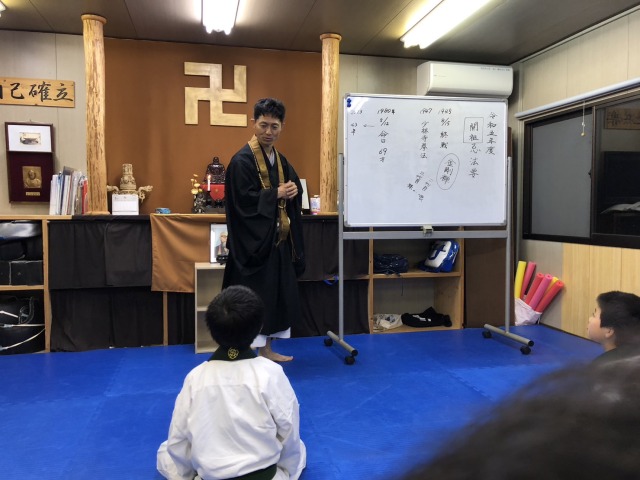

導師法話「調和こそ少林寺拳法の目的」

法話では、次のような話をさせていただきました。

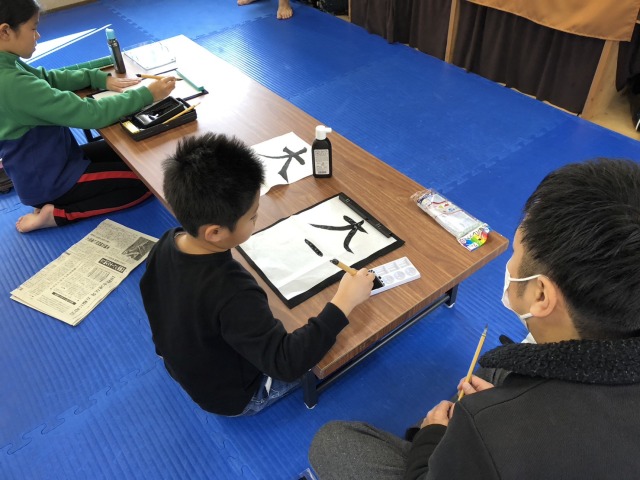

「ここにいる全員、今日と同じように入門式を行いましたね。入門にはそれぞれのきっかけがあったでしょう。見学に来たらみんなが楽しそうにしていたから。お兄ちゃんがやっていたから。お父さんやお母さんが勧めたから。かっこいいから。そこには、私も仲間に入って楽しみたい、強くかっこよくなりたい、親や兄弟から認められたいなど。何事も一生懸命に取り組めば、自分が気づいていないだけできっと何かしらの成果に結びついているもの。だから少林寺拳法にも一生懸命に取り組んでください。

さて、少林寺拳法の目的はしっかりした自分づくりと、人と協力して住みよい世の中をつくることにあるりますね。この道場は『自分を変える』ためのきっかけづくりの場所なんですよね。だから調和のとれた人になるためには人と協力することを道場でも学ばないといけないよね。さあ、みんなできているかな?例えば相手と組んで練習するときに、当たらない攻撃していないかな?届かないとか、相手に当たらない場所に攻撃したり。そうなると受ける練習をしている人はよけなくても済むわけだから、正しい技が学べないよね。実際に殴られたりしたときにそれで役に立つかな?あるいは腕をつかんでいるだけで何もしない人。人の手をつかんできて何もしない人がいたら、ただ気持ち悪い人だよね?なんでつかんでるの?みたいな。捕まれてるだけなら相手が危害を加え鵜用ともしていなければ何もしなくていいわけだし、そういう人に技をかけようとしても意外といつまでもまとわりついてきて技がかからなかったりするよね。でも相手がしっかりと握って引っ張ってきたり、ねじってきたりすれば守法をとれば相手の体勢を崩せるし、抜いたり倒したりもできる。あるいはつかんで攻撃する人が、『もう少しこうすると倒れそうだよ』なんて教えてあげられたら、かけるほうもすごくわかりやすくなるよね。そういう協力できるところが少林寺拳法の一番の特徴だよね。お互いにうまくなろうっていうところ。相手の取れにくいサーブをしたり、相手の体をファールぎりぎりで掴んだり、審判の見ていないところでアンフェアなことしていたり、勝つことだけに執着するとそういう良くない部分も競技スポーツには出てきたりするけれど、我々少林寺拳法では協力することを学べるよね。もちろん競技スポーツでもチームの仲間と協力する大切さは大事だけど個人スポーツではなかなかそうもいかないよね。だから修練の中でそういうことを身につけていくのってすごく大事だから、相手のことを思ってやっていこうね。まずはこの大村三城の仲間どうしからそういうものをつくっていこうよ」