令和6年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会

第51回 全国高等学校少林寺拳法競技大会

大会期間/令和6年7月26日~28日 会場 SAGAサンライズパーク SAGAプラザ

島原城南道院から長崎県代表として出場した佐々木えり夏拳士のコメント

「今年のインターハイはミスが少しあり点数もあまり良くなかったですが、昨年のインターハイより良い演武が出来たと思います。また大会前に体調を崩してしまい不安もありましたが無事に出れてよかったです。」

令和6年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会

第51回 全国高等学校少林寺拳法競技大会

大会期間/令和6年7月26日~28日 会場 SAGAサンライズパーク SAGAプラザ

島原城南道院から長崎県代表として出場した佐々木えり夏拳士のコメント

「今年のインターハイはミスが少しあり点数もあまり良くなかったですが、昨年のインターハイより良い演武が出来たと思います。また大会前に体調を崩してしまい不安もありましたが無事に出れてよかったです。」

2024年7月27日(土)3分スピーチの指名をした人の代わりに急遽バトンタッチして指名したK・F拳士。2004年10月に入門して20年目、現在正拳士四段 少導師 道院内では拳士会の役員や行事では率先して先頭に立ち、企画力は抜群の才能がある。

★私が好きな釣りの話をします。

よく船で沖に出て釣りをします。水深が30メートルから70メートルぐらいのところで釣りをすることが多いです。釣り方は、餌ではなく魚の形をした鉄板のルアーというもので釣りをしています。

このルアーを海の底に落として、弱った魚を演出して魚を誘います。

魚がかかってからは、魚との駆け引きが始まります。すごく細い糸で釣りをしているので、魚がかかったからといって100パーセント釣り上げられるものではありません。

魚が引けば私が緩めて、魚が力を弱めたら糸を巻いての繰り返しです。釣り上げるまでに15分から20分かかることもあります。大きい魚を釣り上げた時は、達成感・爽快感があります。その後、食べて美味しいのも魅力の1つです。

新鮮な魚は捨てるところがありません。身は刺身、骨回りの身もあら炊きなど、皮も湯引きにしたら絶品です。また、たくさん釣れると近所の方にも配ります。とても喜んでもらえるのでここも魅力の1つです。

今後の目標は、ブリの1メートルクラスを釣ることです。今日は、私の好きな釣りの話でした。

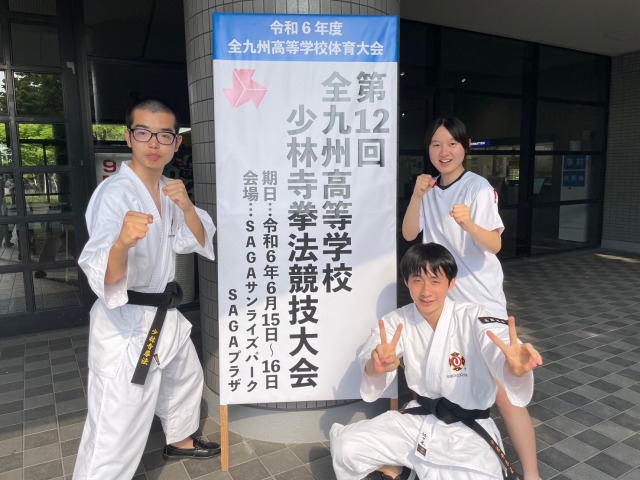

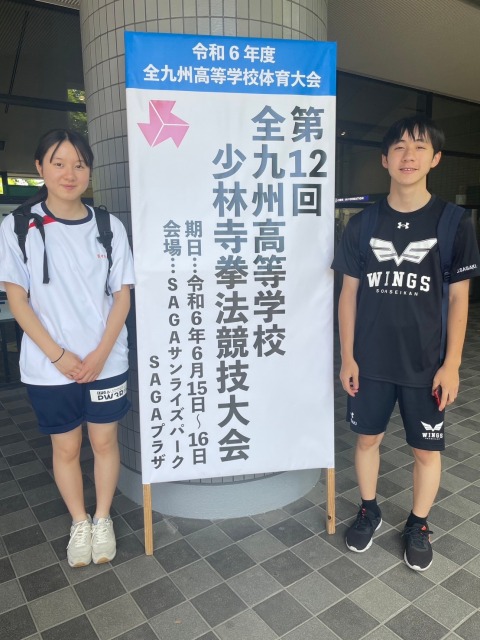

令和6年度全九州高等学校体育大会 島原市からの出場者は以下の通り。

令和6年度全九州高等学校体育大会 島原市からの出場者は以下の通り。

★男子自由単独演武

島原高等学校 宮崎宮﨑 瑛太郎 二段 インターハイ出場

創成館高等学校 佐々木 純 初段

★女子自由単独演武

鎮西学院高等学校 佐々木 えり夏 初段 インターハイ出場

第12回全九州高等学校少林寺拳法競技大会が令和6年6月15日~16日 SAGAサンライズパークSAGAプラザ会場において開催されました。

インターハイは7月26日~28日は第51回全国高等学校少林寺拳法大会 令和6年全国高等学校総合体育大会 少林寺拳法競技大会へ出場します。

長崎県大会も終わり、日常の修練に戻り7月最初の修練日3日(水)に鎮魂行の前に齊藤孝著の速音読を行いました。

コロナ禍前には定期的に行っていましたが出来るだけ早く、はっきり声を出して読むため中止をしていました。

コミュニケーション能力を高める3分スピーチは、基本的に土曜日に順番におこなっていますので、新聞や読書をしている人を聞くと少数なので文豪たちによる、よい日本語に出会うことも含めて取り組んでいこうと考えています。

齊藤先生によると

集中力がUP!

注意力がAP!

記憶力が高まる!

語彙力が高まる!

文学の教養が高まる!

今回は「坊っちゃん1 夏目漱石」

「親譲りの無鉄砲で~創痕は死ぬまで消えぬ」

までを読んでもらいました。

一番速い人は高校生のE.Sさん40秒台。大人の拳士でも遅い人は3分以上かかっています。

1分以内で読めた人は少なかったです。

繰り返すと半数以上の拳士は1分以内で読むことが出来ます。

道院長の私は50秒程後、5秒は縮めたいと思います。

6月23日(日)長崎県諫早市小野体育館において第44回少林寺拳法長崎県大会が開催されました。

長崎県大会 島原城南拳友会出場者

1コート 1ラウンド 組演武 男子マスターズA 御厨-酒井組 最優秀賞 全国大会出場

1コート 5ラウンド 組演武 一般男子級拳士 林 ―内田組 最優秀賞

1コート 6ラウンド 組演武 女子護身技法 立光- 立光組 最優秀賞

2コート 4ラウンド 組演武 小学生A-1 内田―中村組

6コート 1ラウンド 単独演武男子有段 佐々木純 優秀賞 1ラウンド 単独演武男子有段 福島和哉 最優秀賞

1コート 7ラウンド 単独演武中学生級拳士 松本和渉 優良賞

7月13日 土曜日 今日の3分間スピーチは道場まで片道1時間半程の道のりを長年通い続けている女性拳士です。スピーチ能力は高く、語彙力も豊富で、人生に真っ直ぐ向き合い時々悩みながらも人生をより良く豊かに過ごしたいと少林寺拳法の教えを生かしている素敵な人です。

私は特別支援学校の高等部で働いていています。主な仕事内容は清掃の授業に入って清掃の仕方を教えることです。授業の目的は、将来清掃関係の仕事に就く・就かない関係なく、掃除を通して綺麗にする技術の習得の他コミュニケーションの取り方や仕事に取り組む姿勢を身につけるためです。

この清掃は技術を競う大会があります。『障害者技能競技大会』と言って、障害を持った人たちが各技術を競う大会です。先週長崎県大会が開催されました。優勝者は全国大会へ出場できます。私の学校の生徒はその中の清掃部門に出場しました。

出場できる人は校内選考を通過した3年生の内の2人のみです。6月から練習を始めましたが、6月は長期の職場実習があったので思うように練習を重ねられなかったため、練習回数は実質10回もありませんでした。そんな状況の中当日を迎え、トップバッターとして実技を始めます。ものすごく緊張していたらしいです。練習ではなかった掃除機のコードが絡まったりゴミが上手く吸えなかったりとしたトラブルに本人はすごく焦っていましたが、次の種目ではその焦りや不安などを全く感じさせない堂々とした実演をしました。

結果は残念ながら入賞できず。

私はなんとか入賞してもらいたいと思っていましたが、大会が終わった後にとても充実していました。理由はその生徒が大会に向けてたくさんがんばってきていた姿勢を見ていたからです。実演が終わったあと、私はその堂々たる姿を見てとても感動して涙ぐんでしまい、「順位なんてどうでもいい。」と思うくらい満足しました。

実際結果を聞いて、正直なところ「どうしてかな」「上位に行けるレベルだと思ったのになあ」と悔しかったですが、少林寺拳法と一緒で、結果が全てじゃない。入賞出来たら嬉しいが大事なのは結果ではなくそこに至るまでの過程だよ、という教えと同じだと思いました。

途中経過でいかにがんばるかというのが、もちろん本人のためにもなるが、その姿勢が周りにどういう風に良い影響を与えるのかを知ってほしいと思いました。皆さんががんばっているのは、自覚している以上に周りにすごく良い影響を与えています。これからも過程を大事にして、自分自身も含め皆さんそれぞれに少林寺拳法も学校生活も仕事もがんばっていけたらいいなと大会を振り返って思った出来事でした。(福島 m 三段拳士)

2024年7月20日(土)

今回は、中学3年生のW,M3級拳士。2017年7歳から入門して現在中学三年生。島原市から40キロ離れた学校に通い、少林寺拳法に加え、サッカーにも取り組んでいるスポーツマンです。

★私は今日学校の終業式で校長先生が言っていた言葉を自分の今までの生活に当てはめていきたいと思います。校長先生が言っていた言葉は努力をすると習慣が変わり習慣が変わると性格が変わり、性格が変わると人生が変わると言う言葉です

これを自分の今までの人生に当てはめると保育園の時は何も考えずに保育園に通い保育園で遊びがむしゃらな性格をしていました。小学校では低学年中学年の時はまだがむしゃらな生活を送りがむしゃらな性格をしていましたが、高学年になるとサッカーを続けて日大中に合格するために、塾に通い、勉強にも少しずつ励みました。するとこれを行う前よりも少しだけ努力をすることができる性格に変わり、その結果日大中に通うことになり、自分の人生が変わったと思います。そして中学生になると小学校の時よりもきつい部活に勉強宿題が立ちはだかっていました。最初はさぼっていましたが、だんだんと部活には行けるようになり、今ではスタメンになることができ、後輩と仲良くなることができました。これも将来大人になって役立つようになると思うので、これから努力を続けていこうと思います。ご清聴ありがとうございました。

2024年8月3日(土)

コミュニケーション能力を高める3分間スピーチは、高校1年生。5歳から入門し、修練を重ねて逞しく成長中のJ・S拳士。毎週土曜日に予告なしに指名したにもかかわらず、自分の好きなアニメの内容について身振り手振りで目線も全体に向け、すでにコミュニケーション能力は相当なもの。

少林寺拳法は「人づくり」の道としての修行を目指している。指導的社会人としてコミュニケーション能力は指導者としての必須条件なので全員に指名している。

J拳士は、修練指導でも的確なポイントで技術指導を行い、何より鎮魂行の主座は見事。教典唱和の声とリズムは素晴らしく、拳士の模範となっている。

★僕はブルーロックについて話します。

ブルーロックはサッカーアニメです、普通のサッカーアニメと違うのは全員がフォアードのポジションだということです。

全国の高校生フォアードを集めて、ブルーロック(青い監獄)という強化施設に集められます。そこで最高指導者の人「サッカーとは、もともとポジションは存在しない全員が攻めるフォアードしか居なかった、しかし時を経るにつれルールが構築され様々なポジショニングが生まれた。君たちも自分達で0から自分達のサッカーを作り上げろ」と言われます。

そしてブルーロックは世界に通用する11人のストライカーを作り上げると言う施設でもあります。だから、全国から収集されるからもちろん脱落者がでます。様々な特訓の中で脱落者すると2度と日本代表に出場出来なくなります。自分の事ばかり考えていると負けてしまったら脱落してしまいます。だから、仲間との協力が必要です。でも、脱落しないための必死な努力も必要です。

これらの事でブルーロックは仲間の大切さ、努力の大切さ、己の限界の大切さを学べます。

僕は元々体育は、面倒くさくて好きではありませんでした、しかし、ブルーロックを見た事により、体育のサッカーが楽しみで仕方なくなりました。少しだけ自分と違う感性の世界を見るだけで自分の視野が一変することもあるんだなと思いました。

僕はこのブルーロックを通して様々な事を学びました。

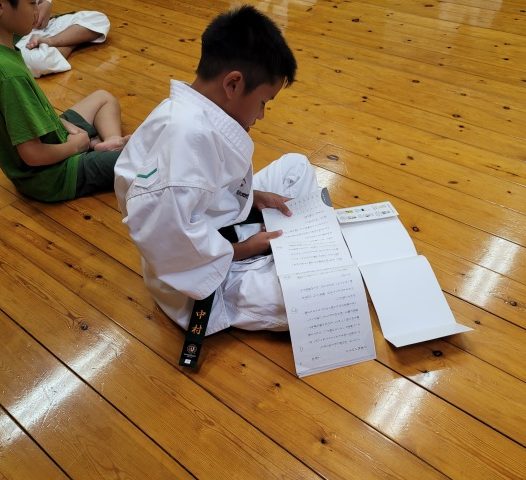

2024年 6月15日(土曜日) 中村 S拳士

この前運動会があって嬉しかったことが3つあります。悔しかったことが1つあります。楽しかったことの1つ目は短距離走です。短距離走では僕が1番後ろからスタートして最初のスタートダッシュが良かったけど、足が速い人に抜かされて結果は2位でした。ちょっとしか差がなかったから悔しかったです。

2つ目は赤白対抗リレーです。赤白対抗リレーでは僕は黄色チームでした。最初は緊張してしまいました。だから白組に負けてしまいました。それが悔しかったです。

3つ目は綱引きです。綱引きでは紅組に強い人たちがいたので、試合は2対0で白組が優勝しました。綱引きが運動会の中でいちばんうれしかったことです。他にも楽しかったことは出発の係りです。出発の係では自分のなりたい係になれたので緊張しませんでした。打つときはちょっとうるさかったけど、練習をしてたのであまり怖くなかったです。運動会は楽しかったです。

中村 S 6級拳士

6月12日 水曜日に6級試験に合格した中村信之介拳士の合格証書が届いたので授与しました。入門してから休まず、いつも遅刻せずに参座して元気に修練しています。

© 2025 島原城南道院.